Et si personne ne travaillait ? Les sweatshops et autres ateliers clandestins se videraient et les chaînes de montage s’arrêteraient, du moins celles qui produisent des biens que personne ne fabriquerait volontairement. Le télémarketing cesserait. Les individus méprisables qui n’ont d’emprise sur les autres qu’en raison de leur richesse et de leur titre devraient acquérir et développer de meilleures compétences sociales. Les embouteillages cesseraient, tout comme les marées noires et autres déversements d’hydrocarbures. La monnaie de papier et les formulaires de demandes d’emploi seraient utilisés comme allume-feu alors que les gens reviendraient à des pratiques telles que le troc et le partage. L’herbe et les fleurs pousseraient dans les fissures des trottoirs, pour éventuellement laisser leur place à des arbres fruitiers.

Et nous finirions tou·te·s par mourir de faim. Mais ce n’est pas vraiment grâce à la paperasserie et aux évaluations des performances que nous ne subsistons, n’est-ce pas ? La plupart des choses que nous fabriquons et faisons pour de l’argent n’ont manifestement aucun rapport avec notre survie – ou d’ailleurs, avec ce qui donne un sens à la vie.

Ce texte est une sélection de passages tirés de Work, notre analyse de 376 pages sur le capitalisme contemporain. Ce texte est également disponible sous forme de brochure.

Tout dépend de ce que tu entends par « travail. » Pense au nombre de personnes qui aiment le jardinage, la pêche, la menuiserie, la cuisine et même la programmation informatique simplement pour le plaisir que ces activités leur procure. Et si ce genre d’activités pouvaient répondre à tous nos besoins ?

Pendant des siècles, on a prétendu que le progrès technologique allait bientôt libérer l’humanité de la nécessité de travailler. Aujourd’hui, nous disposons de capacités que nos ancêtres n’auraient pas pu imaginer, mais ces prédictions ne se sont toujours pas réalisées. Aux États-Unis, nous travaillons en fait plus longtemps qu’il y a quelques générations de cela – les pauvres pour survivre, les riches pour être compétitif·ve·s. D’autres recherchent désespérément un emploi, ne profitant guère des loisirs confortables que ce progrès devrait leur apporter. Malgré les discours sur la récession et la nécessité d’adopter des mesures d’austérité, les entreprises affichent des bénéfices records, les plus riches sont plus riches que jamais, et d’énormes quantités de biens sont produites juste pour être jetées. Il y a beaucoup de richesses, mais ces richesses ne sont pas utilisées pour libérer l’humanité.

Quel type de système produit simultanément l’abondance et nous empêche d’en profiter pleinement ? Celles et ceux qui défendent le libre marché soutiennent qu’il n’y a pas d’autre option – et tant que notre société est organisée de cette manière, il n’y en a effectivement pas.

Pourtant, il était une fois, avant les cartes de pointage et les déjeuners d’affaire, un temps où tout se faisait sans travail. Le monde naturel qui subvenait à nos besoins n’avait pas encore été morcelé et privatisé. Les connaissances et les compétences n’étaient pas le domaine exclusif d’expert·e·s agréé·e·s, prises en otage par des institutions coûteuses ; le temps n’était pas divisé en travail productif et en loisirs de consommation. Nous le savons parce que le travail a été inventé il y a seulement quelques milliers d’années, mais les êtres humains existent depuis des centaines de milliers d’années. On nous dit qu’à cette époque, la vie était « solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte » – mais ce récit nous vient de celles et ceux qui ont éradiqué ce mode de vie, et non de celles et ceux qui l’ont pratiqué.

Cela ne veut pas dire que nous devrions revenir à la situation d’autrefois ou que nous pourrions le faire, mais seulement que les choses n’ont pas besoin d’être comme elles le sont actuellement. Si nos lointain·e·s ancêtres pouvaient nous voir aujourd’hui, ils et elles seraient probablement enthousiasmé·e·s par certaines de nos inventions et horrifié·e·s par d’autres, mais ils et elles seraient sûrement choqué·e·s par la façon dont nous les utilisons. Nous avons construit ce monde par le biais de notre travail, et sans l’existence de certains obstacles, nous pourrions sûrement en construire un qui serait meilleur. Cela ne signifierait pas que nous devrions abandonner tout ce que nous avons appris. Cela signifierait simplement que nous devrions abandonner tout ce que nous avons appris et qui ne fonctionne pas.

On peut difficilement nier le fait que le travail est productif. Quelques milliers d’années seulement ont suffi pour transformer de façon spectaculaire la surface de la terre.

Mais que produit-il exactement ? Des baguettes jetables en bois par milliards ; des ordinateurs et des téléphones portables qui deviennent obsolètes en quelques années. Des kilomètres de décharges et des tonnes de chlorofluorocarbures. Des usines qui rouilleront dès que la main d’œuvre sera moins chère ailleurs. Des poubelles pleines de stocks alimentaires excédentaires, alors qu’un milliard de personnes souffrent de malnutrition ; des traitements médicaux que seul·e·s les riches peuvent se payer ; des romans, des philosophies et des mouvements artistiques pour lesquels la plupart d’entre nous n’ont tout simplement pas de temps à y consacrer dans une société qui subordonne nos vies aux désirs de profit et aux besoins des droits de propriété.

Et d’où viennent les ressources pour toute cette production ? Qu’advient-il des écosystèmes et des communautés qui sont pillés et exploités ? Si le travail est productif, il est d’autant plus destructeur.

Le travail ne produit pas des biens à partir de rien ; ce n’est pas un tour de prestidigitation. Au contraire, il prend les matières premières de la biosphère – un trésor commun partagé par tous les êtres vivants – et les transforme en produits animés par la logique du marché. Pour celles et ceux qui voient le monde en termes de bilans comptables, c’est un progrès, mais le reste d’entre nous ne devrait pas les croire sur parole.

Les capitalistes et les socialistes ont toujours considéré comme acquis le fait que le travail produit de la valeur. Les travailleur·euse·s doivent envisager une autre possibilité, à savoir que le travail utilise de la valeur. C’est pourquoi les forêts et les calottes polaires sont consommées en même temps que les heures de nos vies : les douleurs que nous ressentons dans nos corps lorsque nous rentrons chez nous après une journée de travail correspondent aux dégâts qui se produisent à l’échelle mondiale.

Que devrions-nous produire, si ce n’est tout cela ? Eh bien, pourquoi pas le bonheur lui-même ? Pouvons-nous imaginer une société dans laquelle le but premier de notre activité serait de profiter pleinement de la vie, d’explorer ses mystères, plutôt que d’amasser des richesses ou de se livrer à une concurrence déloyale ? Dans une telle société, nous produirions toujours des biens matériels, bien sûr, mais pas dans le but d’entrer en concurrence pour réaliser du profit. Les festivals, les fêtes, la philosophie, la romance, les activités créatives, l’éducation des enfants, l’amitié, l’aventure, pouvons-nous considérer tout cela comme étant le centre même de la vie, plutôt que comme de simples activités à réaliser sur notre temps libre ?

Aujourd’hui, c’est l’inverse : notre conception du bonheur est conçue comme un moyen de stimuler la production. Les petits produits miracles nous évincent du monde.

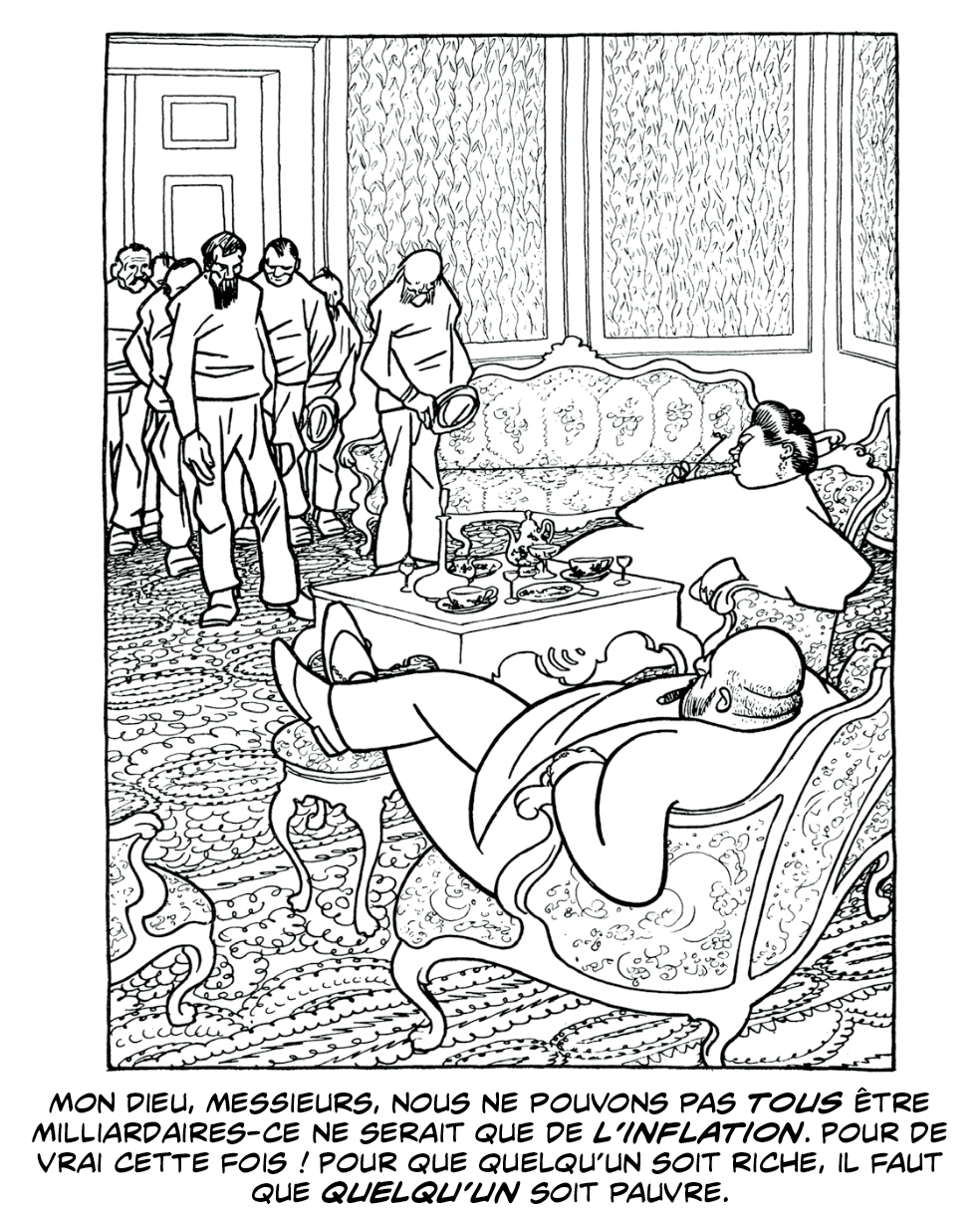

Le travail ne crée pas simplement de la richesse là où, auparavant, il n’y avait que de la pauvreté. Au contraire, tant qu’il enrichit les un·e·s aux dépens des autres, le travail crée aussi de la pauvreté, en proportion directe du profit réalisé.

La pauvreté n’est pas une condition objective, mais une relation produite par une répartition inégale des ressources. Il n’y a pas de pauvreté dans les sociétés où les gens partagent tout. Certes, il peut y avoir des situations de rareté, mais personne n’est soumis à l’indignité de devoir vivre sans quelque chose pendant que d’autres en ont tellement qu’ils ou elles ne savent quoi en faire. À mesure que les profits s’accumulent et que le seuil minimal de richesse nécessaire pour exercer une influence dans la société s’élève, la pauvreté devient de plus en plus débilitante. C’est une forme d’exil – la plus cruelle de toutes, car on reste dans la société tout en en étant exclu. Tu ne peux ni y participer ni aller ailleurs.

Le travail ne crée pas seulement de la pauvreté en même temps que de la richesse, il concentre la richesse dans les mains de quelques-un·e·s tout en répandant la pauvreté à grande échelle. Pour chaque Bill Gates, un million de personnes doivent vivre sous le seuil de pauvreté ; pour chaque compagnie pétrolière Shell, un pays tel que le Nigeria doit exister. Plus nous travaillons, plus nous accumulons de bénéfices grâce à notre travail, et plus nous sommes pauvres par rapport à nos exploiteur·euse·s.

Ainsi, en plus de créer des richesses, le travail rend les gens pauvres. Cette affirmation est indéniable, et ce, avant même que nous prenions en compte toutes les autres façons dont le travail nous rend pauvres : pauvre en autodétermination, pauvre en temps libre, pauvre en santé, pauvre en estime et en conscience de soi – au-delà de nos carrières et de nos comptes bancaires – ou bien encore, pauvre en esprit.

Les estimations du « coût de la vie » sont trompeuses – puisqu’au final, il y a peu de vie tout court ! Parler de « coût du travail » est plus proche de la réalité, et ce dernier n’est pas bon marché.

Tout le monde sait le prix que les hommes et femmes qui font le ménage et qui font la plonge doivent payer pour être la colonne vertébrale de notre économie. Tous les fléaux de la pauvreté – la dépendance, les familles brisées, les problèmes de santé – font partie du lot ; celles et ceux qui y survivent et qui, d’une manière ou d’une autre, continuent à arriver à l’heure sur leur lieu de travail réalisent de vrais miracles. Pense à ce qu’ils et elles pourraient accomplir s’ils ou elles étaient libres d’utiliser ce pouvoir pour faire autre chose que de devoir réaliser des bénéfices pour leurs employeur·euse·s !

Qu’en est-il de leurs employeur·euse·s, qui ont la chance d’être plus haut dans la pyramide ? On pourrait penser que gagner un salaire plus élevé signifie avoir plus d’argent et donc plus de liberté, mais ce n’est pas si simple. Tout travail comporte des coûts cachés : tout comme une personne faisant la plonge doit payer le bus pour effectuer ses allers retours entre son domicile et son lieu de travail, un avocat d’entreprise doit pouvoir prendre l’avion n’importe où et au pied levé, être membre d’un club privé pour des réunions d’affaires informelles, et posséder un petit hôtel particulier pour recevoir des invité·e·s et des client·e·s potentiel·le·s à dîner. C’est pourquoi il est si difficile pour les travailleur·euse·s de la classe moyenne d’économiser suffisamment d’argent pour pouvoir démissionner et sortir de cette course folle, et ce, alors même qu’ils et elles sont en tête : essayer de progresser au sein de l’économie signifie essentiellement courir sur place. Au mieux, tu peux avancer sur un tapis roulant plus sophistiqué, mais tu devras courir plus vite pour pouvoir rester dessus.

Et ces coûts du travail purement financiers sont les moins chers. Dans une enquête, on a demandé à des personnes de tous horizons combien d’argent il leur faudrait pour vivre la vie qu’elles souhaitent ; toutes les personnes du panel, composé aussi bien de personnes considérées comme pauvres que des patricien·ne·s, ont répondu qu’il leur faudrait environ le double de ce qu’elles gagnent, et ce, quel que soit leur revenu actuel. Ainsi, non seulement l’argent coûte cher à obtenir, mais, comme toute drogue addictive, il est de moins en moins satisfaisant ! Et plus on monte dans la hiérarchie, plus il faut se battre pour tenir sa position. Le riche directeur doit abandonner ses passions indisciplinées et sa conscience, il doit se convaincre qu’il mérite plus que les malheureux·euses dont la force de travail assure son confort, il doit étouffer ses moindres pulsions qui le poussent à se remettre en question, à partager, ou à s’imaginer à la place des autres ; sinon, tôt ou tard, un concurrent plus impitoyable le remplacera. Les ouvrier·ère·s comme les employé·e·s doivent se tuer pour conserver des emplois qui les maintiennent en vie ; il ne s’agit que d’une question de destruction physique ou spirituelle.

Tels sont les coûts que nous payons individuellement, mais il y a aussi un prix global à payer pour tout ce travail. Outre les coûts environnementaux, il y a les maladies, les blessures et les décès liés au travail : chaque année, nous tuons des milliers de personnes pour vendre des hamburgers et des cartes d’abonnements à des clubs de fitness ou de bien-être aux survivant·e·s. Le ministère du travail américain a indiqué qu’en 2001, il y a eu deux fois plus de personnes victimes d’accidents du travail mortels qu’il n’y a eu de décès suites aux attentats du 11 septembre, et cela ne tient pas compte des maladies liées au travail. Par-dessus tout, et à un prix encore plus exorbitant que tout le reste, il y a le coût de ne jamais apprendre à diriger nos propres vies, de ne jamais avoir la chance de répondre ou même de se poser la question de savoir ce que nous ferions de notre temps sur cette planète si cela ne tenait qu’à nous. Nous ne pouvons jamais savoir tout ce que à quoi nous renonçons en nous installant dans un monde où les gens sont trop occupé·e·s, trop pauvres ou trop malmené·e·s pour le faire.

Pourquoi travailler, si c’est si coûteux ? Tout le monde connaît la réponse : il n’y a pas d’autre moyen d’acquérir les ressources dont nous avons besoin pour survivre, ni d’ailleurs pour tout simplement participer à la société. Toutes les formes sociales antérieures qui rendaient possible d’autres modes de vie ont été éradiquées : les conquistadors, les marchands d’esclaves et les sociétés qui n’ont laissé derrière eux ni tribu, ni tradition, ni écosystème intacts les ont tout simplement écrasées. Contrairement à la propagande capitaliste, les êtres humains libres ne s’entassent pas dans les usines pour une bouchée de pain s’ils ont d’autres options, même pas en échange de chaussures de marque et de logiciels. En travaillant, en faisant ses courses et en payant ses factures, chacun·e d’entre nous contribue à perpétuer les conditions qui rendent ces activités nécessaires. Le capitalisme existe parce que nous y investissons tout : nous investissons toute notre énergie et notre ingéniosité sur le marché, toutes nos ressources au supermarché et à la bourse, toute notre attention dans les médias. Pour être plus précis, le capitalisme existe parce que nos activités quotidiennes sont capitalistes. Mais continuerions-nous à reproduire le capitalisme si nous avions le sentiment d’avoir un autre choix ?

Au contraire, au lieu de permettre aux gens d’atteindre le bonheur, le travail favorise la pire forme d’abnégation.

Obéir aux enseignant·e·s, aux patron·ne·s, aux exigences du marché – sans parler des lois, des attentes des parents, des textes religieux, des normes sociales – nous sommes conditionné·e·s dès l’enfance à mettre nos désirs en veilleuse. Suivre les ordres devient un réflexe inconscient, qu’ils soient dans notre intérêt ou non ; s’en remettre à des expert·e·s devient une seconde nature.

En vendant notre temps plutôt qu’en faisant les choses pour notre propre plaisir, nous en venons à évaluer notre vie sur la base de ce que nous pouvons obtenir en échange, et non sur ce que nous en retirons. En tant qu’esclaves free-lance, nous nous considérons comme ayant chacun·e un prix ; le montant du prix devient notre mesure de la valeur. En ce sens, nous devenons des marchandises, au même titre que le dentifrice et le papier toilette. Ce qui était autrefois un être humain est aujourd’hui un·e salarié·e, de la même manière que ce qui était autrefois un cochon est aujourd’hui une côtelette de porc. Nos vies disparaissent, dépensées comme l’argent contre lequel nous les échangeons.

La plupart d’entre nous sont tellement habitué·e·s à abandonner des choses qui nous sont précieuses que le sacrifice est devenu notre seul moyen d’exprimer le fait que nous nous soucions de quelque chose. Nous nous sacrifions pour des idées, des causes, pour l’amour mutuel, même lorsque ces concepts sont censés nous aider à trouver le bonheur.

Par exemple, il y a des familles au sein desquelles les gens montrent leur affection sur une base concurrentielle, et ce afin d’être celui ou celle qui aura le plus donné aux autres. La satisfaction n’est pas seulement retardée, elle est transmise d’une génération à l’autre. La responsabilité de profiter enfin de tout le bonheur que l’on suppose avoir accumulé au cours d’années de labeur ingrat est reportée sur les enfants ; pourtant, lorsque ces derniers arrivent à l’âge adulte, s’ils ou elles veulent être considéré·e·s comme des adultes responsables, ils et elles doivent elles et eux aussi commencer à travailler d’arrache-pied.

Mais la responsabilité doit s’arrêter quelque part.

De nos jours, les gens travaillent dur, c’est certain. Lier l’accès aux ressources aux performances du marché a entraîné une production et des progrès technologiques sans précédent. En effet, le marché a monopolisé l’accès à nos propres capacités créatives à un tel point que de nombreuses personnes travaillent non seulement pour survivre mais aussi pour avoir quelque chose à faire. Mais quel genre d’initiative cela suscite-t-il ?

Revenons sur le réchauffement climatique, l’une des crises les plus graves auxquelles la planète est confrontée. Après des décennies de déni, les politicien·ne·s et les hommes et femmes d’affaires sont enfin passer à l’action pour tenter d’y remédier. Et que font-iels ? Ils et elles cherchent des moyens de faire de l’argent ! Crédits « carbone », charbon « propre », entreprises d’investissement « vertes » – qui pense que ce sont les moyens les plus efficaces pour réduire la production de gaz à effet de serre ? Il est ironique qu’une catastrophe causée par le consumérisme capitaliste puisse être utilisée pour stimuler la consommation, mais cela en dit long sur le type d’initiatives que le travail inculque. Quel genre de personne, confrontée à la tâche d’empêcher la fin de la vie sur terre, répond : « Bien sûr, mais qu’est-ce que j’y gagne ? »

Si tout dans notre société doit être motivé par le profit pour pouvoir aboutir, c’est qu’après tout, il ne s’agit peut-être pas d’une initiative mais bien d’autre chose. Réellement prendre des initiatives, créer de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de comportement – c’est tout aussi impensable pour l’homme ou la femme d’affaires entreprenant·e que pour son ou sa salarié·e le ou la plus apathique. Et si en fait, le travail – c’est-à-dire la location de tes pouvoirs créatifs à d’autres personnes, qu’il s’agisse de managers ou de client·e·s – érodait l’initiative ?

La preuve de cette réalité s’étend bien au-delà du lieu de travail. Combien de personnes qui ne manquent jamais un jour de travail ne peuvent pas se présenter à l’heure aux répétitions de leur groupe de musique ? Nous ne pouvons pas suivre le rythme de nos clubs de lecture et ce, même si nous pouvons finir nos devoirs scolaires ou universitaires en temps et en heure ; les choses que nous voulons vraiment faire de notre vie se retrouvent ainsi reléguées en bas de la liste des choses à faire. La capacité à respecter ses engagements devient quelque chose d’extérieur à nous-mêmes, quelque chose qui est associé à des récompenses ou à des punitions extérieures.

Imagine un monde dans lequel tout ce que les gens font, ils et elles le font parce qu’ils et elles veulent le faire, parce qu’ils et elles sont personnellement investi·e·s dans sa réalisation. Pour tout patron qui s’est efforcé de motiver des salarié·e·s indifférent·e·s, l’idée de travailler avec des personnes qui sont également investies dans les mêmes projets semble utopique. Mais ceci n’est pas la preuve que rien ne serait fait si nous n’avions ni patron ni salaire – cela montre simplement à quel point le travail nous prive d’initiative.

Partons du constat que ton travail ne te blesse pas, ne t’empoisonne pas et ne te rend pas malade. Considérons également qu’il va de soi que l’économie ne s’effondre pas et que ton emploi et tes épargnes ne sont pas menacés, et que personne d’autre qui se trouverait dans une situation pire que la tienne n’arrive à te faire du mal ou à te voler. Tu ne peux toujours pas être sûr·e et certain·e que tu ne seras pas licencié·e. De nos jours, personne ne travaille pour le même employeur toute sa vie ; tu travailles quelque part pendant quelques années jusqu’à ce qu’on te laisse partir pour quelqu’un de plus jeune et de moins cher ou parce que l’on a externalisé ton travail à l’étranger. Tu peux très bien te casser le dos pour prouver que tu es le ou la meilleur·e dans ton domaine et finir par te retrouver sans emploi.

Tu dois compter sur tes employeur·euse·s pour prendre des décisions judicieuses afin qu’ils ou elles puissent te verser ta paie – ils et elles ne peuvent pas se contenter de gaspiller de l’argent sinon ils et elles n’en n’auront pas suffisamment pour te payer. Mais tu ne sais jamais quand cette perspicacité se retournera contre toi : celles et ceux dont tu dépends pour ta propre subsistance ne sont pas arrivé·e·s là où ils et elles sont en faisant preuve de sentimentalisme. Si tu es travailleur·euse indépendant·e, tu sais sans doute aussi à quel point le marché peut être capricieux.

Qu’est-ce qui pourrait apporter une réelle sécurité ? Peut-être le fait de faire partie d’une communauté à long terme dans laquelle les gens se soucient les un·e·s des autres, une communauté fondée sur l’assistance mutuelle plutôt que sur des incitations financières. Et quel est l’un des principaux obstacles à la construction de ce type de communauté aujourd’hui ? Le travail.

Qui a perpétré la plupart des injustices de l’histoire ? Les salarié·e·s. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils et elles en sont responsables – comme ils et elles seraient les premier·ère·s à te le dire !

Le fait de recevoir un salaire t’exonère-t-il de la responsabilité de tes actes ? Le fait de travailler semble donner l’impression que c’est le cas. L’argument de la défense au procès de Nuremberg – « Je ne faisais que suivre les ordres » – a été l’hymne et l’alibi de millions de salarié·e·s. Cette volonté de laisser sa conscience à la porte de son lieu de travail – pour n’être en fait qu’un·e mercenaire – est à l’origine de nombreux problèmes qui touchent notre espèce.

Les gens ont également fait des choses horribles sans recevoir d’ordre – mais pas autant. Tu peux raisonner avec une personne qui agit par elle-même ; elle reconnaît qu’elle est responsable de ses décisions. Les salarié·e·s, en revanche, peuvent faire des choses inimaginables, stupides et destructrices, tout en refusant de penser aux conséquences.

Le réel problème, bien sûr, n’est pas que les salarié·e·s refusent d’assumer la responsabilité de leurs actes – c’est le système économique qui rend cette prise de responsabilité si coûteuse.

Les salarié·e·s déversent des déchets toxiques dans les rivières et les océans.

Les salarié·e·s abattent des vaches et font des expériences sur des singes.

Les salarié·e·s jettent des camions entiers de nourriture.

Les salarié·e·s détruisent la couche d’ozone.

Ils et elles surveillent tous tes mouvements grâce à des caméras de sécurité.

Ils et elles t’expulsent lorsque tu ne paies pas ton loyer.

Ils et elles t’emprisonnent lorsque tu ne paies pas tes impôts.

Ils et elles t’humilient lorsque tu ne fais pas tes devoirs ou que tu ne te présentes pas au travail à l’heure.

Ils et elles entrent des informations sur ta vie privée dans les rapports de solvabilité des banques et dans les dossiers du FBI – ou de tout autre service de police ou de renseignement.

Ils et elles te donnent des contraventions pour excès de vitesse et prennent ta voiture.

Ils et elles administrent des examens normalisés, des centres de détention pour mineur·e·s ou pour étranger·ère·s et, comme dans certains cas aux États-Unis, des injections létales.

Les soldats qui ont conduit les gens dans les chambres à gaz étaient des salariés,

Tout comme les soldats qui occupent l’Irak et l’Afghanistan,

Tout comme les kamikazes qui les ciblent – ils sont des salariés de Dieu, qui espèrent être payés une fois au paradis.

Soyons clair·e·s sur ce point : critiquer le travail ne signifie pas rejeter le travail, l’effort, l’ambition ou l’engagement. Cela ne signifie pas qu’il faille exiger que tout soit amusant ou facile. Lutter contre les forces qui nous obligent à travailler est un travail difficile. La paresse n’est pas l’alternative au travail, même si elle peut en être un sous-produit.

La conclusion est simple : nous méritons toutes et tous d’exploiter au maximum notre potentiel et ce, comme nous l’entendons, d’être les maîtres et maitresses de notre propre destin. Être forcé·e de sacrifier tout cela pour survivre est tragique et humiliant. Nous n’avons pas à vivre ainsi.