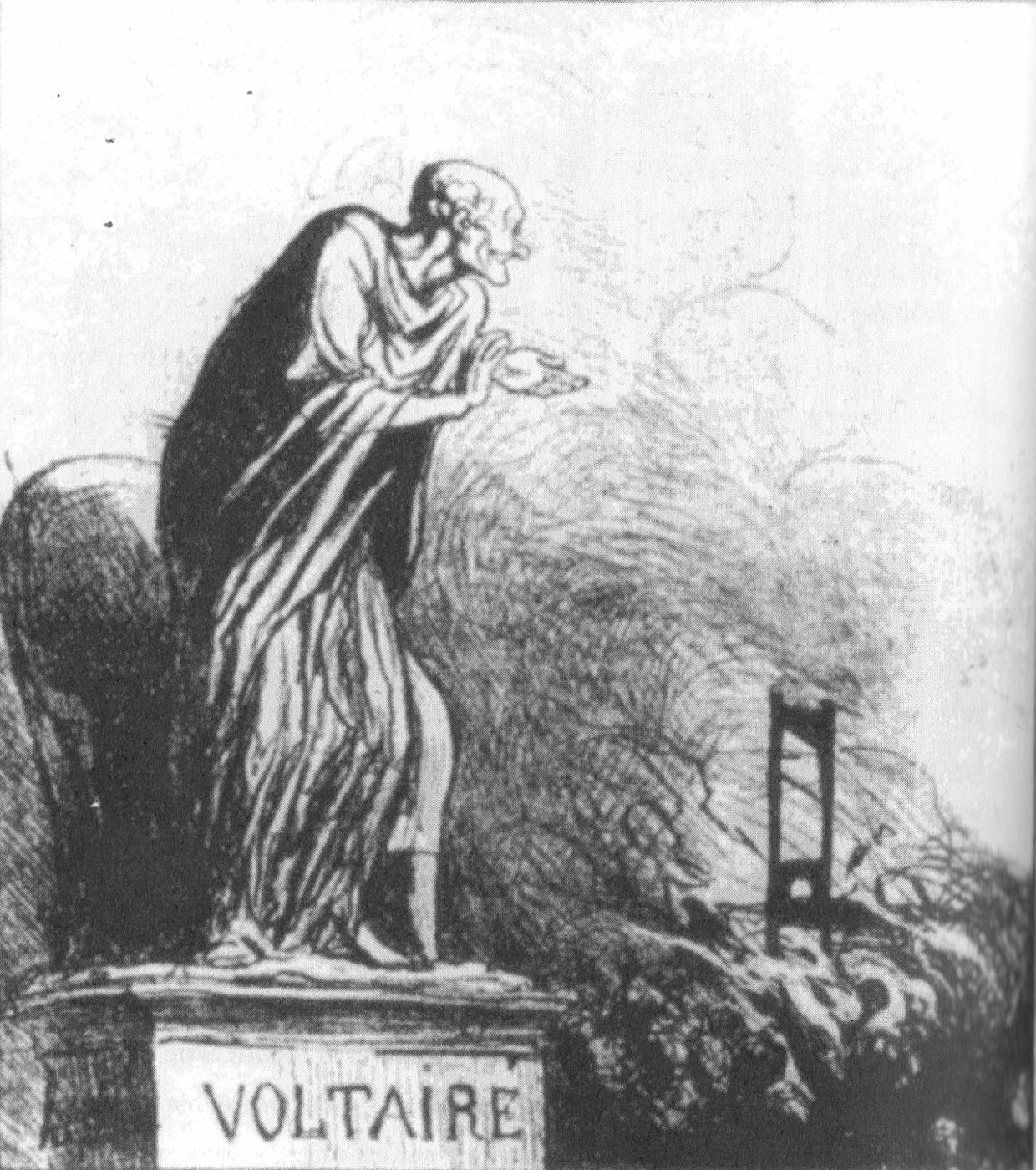

Há 149 anos, em 6 de abril de 1871, participantes armados da revolucionária Comuna de Paris tomaram a guilhotina que era mantida perto da prisão em Paris. Eles a levaram ao pé da estátua de Voltaire, onde a despedaçaram e a queimaram em uma fogueira, aos aplausos de uma imensa multidão.1 Essa foi uma ação vinda de baixo, não um espetáculo coordenado por políticos. Naquela época, a Comuna controlava Paris, que ainda era habitada por pessoas de todas as classes; os exércitos Francês e Prussiano cercaram a cidade e estavam se preparando para invadi-la, a fim de impor o governo Republicano conservador de Adolphe Thiers. Nessas condições, queimar a guilhotina era um gesto corajoso repudiando o Período do Terror e a ideia de que uma mudança social positiva pode ser alcançada assassinando pessoas.

“O quê?” Você diz, em choque: “Os comunardes queimaram a guilhotina? Por que diabos eles fariam isso? Eu pensei que a guilhotina fosse um símbolo de libertação!

Pois é: Por quê? Se a guilhotina não é um símbolo de libertação, então por que se tornou um tema tão comum para a esquerda radical nos últimos anos? Por que a Internet está repleta de memes de guilhotina? Por que a banda The Coup canta “Temos a guilhotina, é melhor você correr”? A revista socialista mais popular é chamada Jacobin, em homenagem aos proponentes originais da guilhotina. Certamente isso não pode ser apenas uma imitação debochada das pretensões remanescentes da Direita sobre a Revolução Francesa.

https://twitter.com/itsmikebivins/status/859154308192813056

A guilhotina passou a ocupar nossa imaginação coletiva. Numa época em que as rixas em nossa sociedade estão se desdobrando em direção à guerra civil, ela representa uma vingança sangrenta e impiedosa. Representa a ideia de que a violência do estado poderia ser uma coisa boa, basta as pessoas certas estarem no comando.

As pessoas que assumem sua própria impotência como um fato acham que podem espalhar fantasias terríveis sobre vingança sem que isso tenha consequências reais. Mas se levamos a sério um projeto de mudar o mundo, devemos garantir a nós mesmas que nossas propostas não sejam igualmente terríveis.

Um pôster em Seattle, Washington. A citação é de Karl Marx: “Quando for a nossa vez, não vamos arranjar desculpas para o Terror.”

Vingança

Não é surpresa que atualmente as pessoas queiram uma vingança sangrenta. A exploração capitalista está rapidamente tornando o mundo inabitável. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos está sequestrando, drogando e aprisionando crianças. Ações individuais de violência racista e misógina ocorrem regularmente. Para muitas pessoas, a vida cotidiana é cada vez mais humilhante e desempoderadora.

Aquelas pessoas que não desejam vingança porque não são solidárias o suficiente para se indignar com a injustiça; ou porque simplesmente não estão prestando atenção, não merecem nenhum elogio por isso. Existe menos virtude na apatia do que nos piores excessos da vingatividade.

Quero eu me vingar dos policiais que assassinaram pessoas impunemente, dos bilionários que lucram com exploração e gentrificação, dos intolerantes que perseguem e vazam dados pessoas para intimidar pessoas? Sim, claro que eu quero. Eles mataram pessoas que eu conheci; eles estão tentando destruir tudo que eu amo. Quando eu penso sobre o mal que eles estão causando, eu me sinto pronta para quebrar-lhes os ossos, para mata-los com minhas próprias mãos.

Mas esse desejo é distinto das minhas políticas. Posso querer algo sem ter que elaborar uma justificativa política para isso. Posso querer algo e escolher não buscar isso, se o que eu mais quero é alguma outra coisa — nesse caso, uma revolução anarquista que não é baseada na vingança. Não julgo outras pessoas por quererem vingança, especialmente se elas tem passado por coisas piores que eu passei. Mas também não confundo esse desejo com uma proposta de libertação.

Se o tipo sanguinolência que descrevo te assusta, ou se ele simplesmente lhe parece inadequado, então você não tem porque fazer piada sobre outras pessoas cometendo assassinatos em escala industrial em seu nome.

Porque isso é o que caracteriza a fantasia da guilhotina: é completamente sobre eficiência e distância. Aquelas que fetichizam com a guilhotina não querem matar as pessoas com suas próprias mãos; elas não estão preparadas para rasgar a carne de qualquer uma com seus dentes. Elas querem sua vingança automatizada e executada para elas por outras pessoas, no caso. São como consumidores que despreocupadamente comem McNuggets de frango mas nunca conseguiriam abater uma vaca ou cortar uma floresta tropical. Elas preferem que o derramamento de sangue aconteça de uma maneira ordenada, com todas a papelada preenchidas apropriadamente, seguindo o exemplo deixado pelos Jacobinos e os Bolcheviques na imitação do funcionamento impessoal do Estado capitalista.

E mais uma coisa: eles não querem assumir a responsabilidade por isso. Eles preferem expressar sua fantasia ironicamente, sendo possível negá-la quando preciso. No entanto, qualquer pessoa que já tenha participado ativamente de levantes sociais sabe quão estreita pode ser a linha entre fantasia e realidade. Vejamos o papel “revolucionário” que a guilhotina desempenhou no passado.

“Mas a vingança não é digna de um anarquista! O amanhecer, nosso amanhecer, não reivindica rixas, crimes ou mentiras; afirma vida, amor, conhecimento; trabalhamos para acelerar esse dia. ”

Kurt Gustav Wilckens — anarquista, pacifista e assassino do coronel Héctor Varela, o oficial argentino que supervisionou o massacre de aproximadamente 1500 trabalhadores em greve na Patagônia.

Uma Breve História da Guilhotina

A guilhotina está associada à política radical porque foi usada na Revolução Francesa original para decapitar o monarca Luís XVI em 21 de janeiro de 1793, vários meses após sua prisão. Mas depois que você abre a caixa de Pandora do esquadrão do extermínio, fica difícil fechá-la novamente.

Tendo começado a usar a guilhotina como instrumento de mudança social, Maximilien de Robespierre, que foi presidente do Clube dos Jacobinos, continuou empregando-a para consolidar o poder de sua facção do governo republicano. Como é habitual para os demagogos, Robespierre, Georges Danton e outros radicais se valeram da assistência dos sans-culottes, os pobres revoltados, para expulsar a facção mais moderada, os Girondinos, em junho de 1793. (Os Girondinos também foram Jacobinos; se você ama um jacobino, a melhor coisa que você pode fazer por ele é impedir que seu partido chegue ao poder, já que ele certamente será o próximo a ir para o paredão logo depois de você.) Depois de guilhotinar os Girondinos em massa, Robespierre começou a consolidar o poder às custas de Danton, os sans-culottes e todos os outros.

“O governo revolucionário não tem nada em comum com a anarquia. Pelo contrário, seu objetivo é suprimi-la, a fim de garantir e solidificar o reino da lei.”

-Maximilien Robespierre, distinguindo seu governo autocrático dos movimentos de base radicais que ajudaram a criar a Revolução Francesa.2

No início de 1794, Robespierre e seus aliados enviaram um grande número de pessoas tão radicais quanto eles para a guilhotina, incluindo Anaxagoras Chaumette e os chamados Enragés (ou Raivosos), Jacques Hébert e os chamados Hébertists, a proto-feminista e abolicionista Olympe de Gouges, Camille Desmoulins (que teve a ousadia de sugerir a seu amigo de infância Robespierre que “o amor é mais forte e mais duradouro que o medo”) — e a esposa de Desmoulins, por precaução, apesar de sua irmã ter sido a noiva de Robespierre. Eles também promoveram o guilhotinamento de Georges Danton e seus apoiadores, ao lado de vários outros ex-aliados. Para celebrar todo esse derramamento de sangue, Robespierre organizou o Culto ao Ser Supremo, uma cerimônia pública obrigatória inaugurando uma religião estatal inventada.3

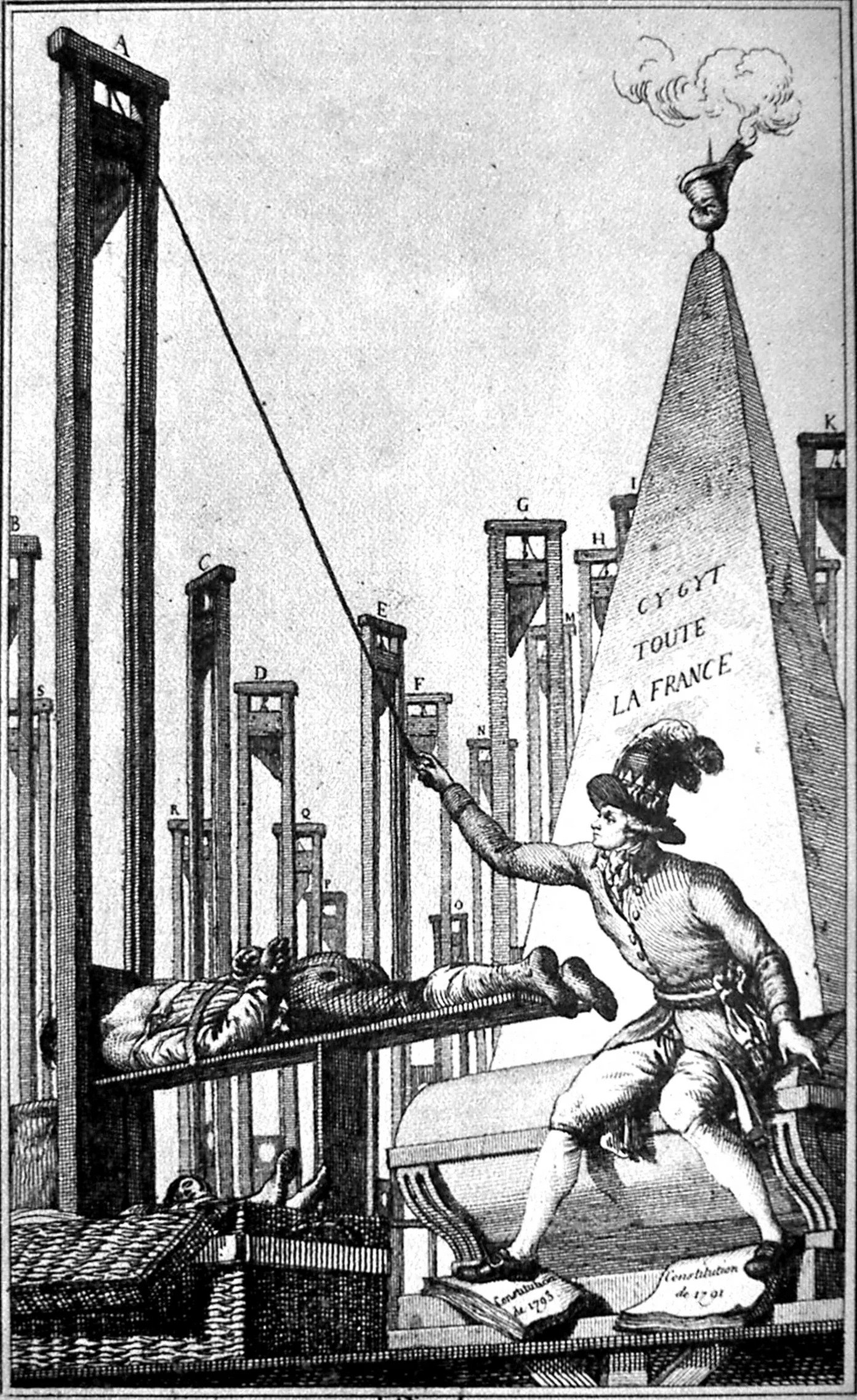

“Aqui jaz toda a França”, diz a inscrição na tumba atrás de Robespierre, neste cartum político que faz referência a todas as execuções que ele ajudou a promover.

Depois disso, levou apenas um mês e meio para que o próprio Robespierre fosse guilhotinado, depois de exterminar muitos daqueles que poderiam ter lutado ao seu lado contra a contrarrevolução. Isso preparou o cenário para um período de reação que culminou com Napoleão Bonaparte tomando o poder e se coroando Imperador. De acordo com o calendário republicano francês (uma inovação que não pegou, mas foi brevemente reintroduzida durante a Comuna de Paris), a execução de Robespierre ocorreu durante o mês de Termidor. Consequentemente, o nome Termidor está sempre associado ao início da contrarrevolução.

“Robespierre matou a Revolução em três golpes: a execução de Hébert, a execução de Danton, o Culto ao Ser Supremo… A vitória de Robespierre, longe de salvá-la, significaria apenas uma queda mais profunda e irreparável.”

— Louis-Auguste Blanqui, ele próprio dificilmente um oponente da violência autoritária.

Mas é um erro focar em Robespierre. O próprio Robespierre não era um tirano sobre-humano. Na melhor das hipóteses, ele era um burocratazinho metódico que desempenhou um papel que inúmeros revolucionários disputavam, um papel que outra pessoa teria desempenhado se ele não o fizesse. A questão era sistêmica — a competição pelo poder ditatorial centralizado — e não uma questão de uma má conduta individual.

A tragédia de 1793-1795 confirma que qualquer ferramenta que você use para provocar uma revolução certamente será usada contra você. Mas o problema não é apenas a ferramenta, é a lógica por trás dela. Em vez de demonizar Robespierre — ou Lenin, Stalin ou Pol Pot —, precisamos examinar a lógica da guilhotina.

Até certo ponto, podemos entender porque Robespierre e seus contemporâneos acabaram se valendo do assassinato em massa como uma ferramenta política. Eles foram ameaçados por invasões militares estrangeiras, conspirações internas e revoltas contrarrevolucionárias; eles estavam tomando decisões em um ambiente extremamente estressante. Mas se é possível entender como eles vieram a adotar a guilhotina, é impossível argumentar que todos os assassinatos foram necessários para garantir sua posição. Suas próprias execuções refutam esse argumento com eloquência suficiente.

Da mesma forma, é um erro imaginar que a guilhotina tenha sido empregada principalmente contra a classe dominante, mesmo no auge do governo jacobino. Sendo burocratas consumados, os jacobinos mantinham registros detalhados. Entre junho de 1793 e o final de julho de 1794, 16.594 pessoas foram oficialmente condenadas à morte na França, incluindo 2.639 em Paris. Das sentenças de morte formais proferidas sob o Período do Terror, apenas 8% foram distribuídas a aristocratas e 6% a membros do clero; o resto foi dividido entre a classe média e os pobres, com a grande maioria das vítimas provenientes das classes mais baixas.

A execução de Robespierre e seus colegas. Robespierre é identificado pelo número 10; sentado no carrinho, ele tem um lenço na boca por ter levado um tiro na mandíbula durante sua captura.

A história desenrolada na primeira Revolução Francesa não foi um mero acaso. Meio século depois, a Revolução Francesa de 1848 seguiu uma trajetória semelhante. Em fevereiro, uma revolução liderada por pessoas pobres e revoltadas entregou o poder do Estado aos políticos Republicanos; em junho, quando a vida sob o novo governo se mostrou não muito melhor do que a vida sob o rei, o povo de Paris se revoltou mais uma vez e os políticos ordenaram que o exército os massacrasse em nome da revolução. Isso preparou o cenário para o sobrinho do Napoleão original vencer a eleição presidencial de dezembro de 1848, prometendo “restaurar a ordem”. Três anos depois, tendo exilado todos os políticos republicanos, Napoleão III aboliu a República e se coroou Imperador, levando Marx a piada famosa de que a história se repete: “a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”.

Da mesma forma, depois que a revolução francesa de 1870 colocou Adolphe Thiers no poder, ele massacrou impiedosamente a Comuna de Paris, mas isso só abriu o caminho para políticos ainda mais reacionários o substituírem em 1873. Nos três casos, vemos como os revolucionários que têm a intenção de tomar o poder estatal precisam adotar a lógica da guilhotina para fazê-lo e, após esmagar brutalmente outros revolucionários na esperança de consolidar seu controle, são inevitavelmente derrotados por forças ainda mais reacionárias.

No século 20, Lênin descreveu Robespierre como um pré-bolchevique, afirmando o Terror como um antecedente do projeto Bolchevique. Ele não foi a única pessoa a fazer essa comparação.

“Seremos o nosso próprio Termidor”, disse Victor Serge, defensor da ideologia bolchevique, ao relembrar Lênin proclamando enquanto se preparava para massacrar os rebeldes de Kronstadt. Em outras palavras, tendo esmagado os anarquistas e todos os demais à esquerda deles, os bolcheviques sobreviveriam à reação se tornando-se sua própria contrarrevolução. Eles já haviam reintroduzido hierarquias fixas no Exército Vermelho com a finalidade de recrutar ex-oficiais czaristas para se juntarem a ele; ao lado de sua vitória sobre os insurgentes em Kronstadt, eles reintroduziram o livre mercado e o capitalismo, embora sob controle estatal. Por fim, Stálin assumiu a posição que uma vez ocupou Napoleão.

Portanto a guilhotina não é um instrumento de libertação. Isso já estava claro em 1795, bem mais de um século antes dos bolcheviques iniciarem seu próprio Terror, quase dois séculos antes do Khmer Vermelho exterminar quase um quarto da população do Camboja.

Por que, então, a guilhotina voltou a estar na moda como um símbolo de resistência à tirania? A resposta para isso nos dirá algo sobre a psicologia de nosso tempo.

Fetichizando a Violência de Estado

É chocante que, mesmo hoje em dia, radicais se associem aos jacobinos, uma tendência que já era reacionária em 1793. Mas não é difícil de achar a explicação. Naquela época, como agora, há pessoas que querem se considerar radicais sem ter que realmente fazer uma ruptura radical com as instituições e práticas que lhes são familiares. “A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo no cérebro dos vivos”, como disse Marx.

Se — para usar a famosa definição de Max Weber — um governo aspirante se qualifica como representando o Estado ao conseguir o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território, então uma das maneiras mais persuasivas de demonstrar sua soberania é exercer força letal com impunidade. Isso explica os vários relatos no sentido de que as decapitações públicas foram observadas como ocasiões festivas ou mesmo religiosas durante a Revolução Francesa. Antes da Revolução, as decapitações eram afirmações da autoridade sagrada do monarca; durante a Revolução, quando os representantes da República presidiram as execuções, isso confirmava que eles tinham soberania — em nome do povo, é claro. “Luís deve morrer para que a nação possa viver”, proclamou Robespierre, procurando santificar o nascimento do nacionalismo burguês literalmente batizando-o no sangue da ordem social anterior. Uma vez que a República foi inaugurada nesses esses termos, foram necessários sacrifícios contínuos para afirmar sua autoridade.

Aqui vemos a essência do Estado: ele pode matar, mas não pode dar vida. Como concentração de legitimidade política e força coercitiva, ele pode causar danos, mas não pode estabelecer o tipo de liberdade positiva que os indivíduos experimentam quando estão fazendo parte de comunidades que se apoiam mutuamente. O Estado não pode criar o tipo de solidariedade que produz harmonia entre as pessoas. O que fazemos aos outros usando o Estado, outros podem usar o Estado para fazer conosco — como Robespierre sentiu em sua pele — mas ninguém pode usar o aparato coercitivo do estado pela causa da libertação.

Para radicais, fetichizar a guilhotina é como fetichizar o Estado: significa celebrar um instrumento de assassinato que sempre será usado principalmente contra nós.

Muitas vezes, pessoas que foram alienadas de um relacionamento saudável com sua própria capacidade de agir buscam um substituto para se identificar: um líder cuja violência pode proporcionar a vingança que elas desejam como consequência de sua própria impotência. Na era Trump, todos estamos bem cientes de como isso se mostra entre os esquecidos defensores de políticas de extrema direita. Mas também há pessoas que se sentem impotentes e revoltadas à esquerda, pessoas que desejam vingança, pessoas que querem ver o Estado que as oprimiu sendo direcionado contra seus inimigos.

Lembrar aos “tankies” (stalinistas “linha-dura”) das atrocidades e traições que os socialistas estatistas praticaram a partir de 1917 é como chamar Trump de racista e sexista. Divulgar o fato de que Trump é um agressor sexual em série apenas o tornou mais popular com sua base misógina; da mesma forma, a história ensanguentada do socialismo autoritário de partido só pode torná-la mais atraente para aqueles que são principalmente motivados pelo desejo de se identificar com algo poderoso.

— Anarquistas na era Trump

Agora que a União Soviética está extinta há quase 30 anos — e devido à dificuldade de receber perspectivas em primeira mão da classe trabalhadora chinesa explorada — muitas pessoas no Ocidente experienciam o socialismo autoritário como um conceito totalmente abstrato, tão distante da experiência vivida quanto as execuções em massa pela guilhotina. Desejando não apenas a vingança, mas também um deus ex machina para resgatá-los do pesadelo do capitalismo e da responsabilidade de criar uma alternativa a ele por si mesmos, essas pessoas imaginam o Estado autoritário como um campeão que poderia lutar em seu nome. Lembre-se do que George Orwell disse sobre os confortáveis escritores stalinistas britânicos da década de 1930 em seu ensaio “Dentro da Baleia”:

“Para pessoas desse tipo, coisas como expurgos, polícia secreta, execuções sumárias, prisão sem julgamento, etc., etc., são muito remotas para ser aterrorizantes. Eles podem engolir o totalitarismo porque não têm experiência em nada além do liberalismo.”

Punindo os Culpados

“Confie em visões que não apresentam baldes de sangue.”

— Jenny Holzer

De modo geral, tendemos a estar mais conscientes das injustiças cometidas contra nós do que das injustiças que cometemos contra os outros. Somos mais perigosos quando nos sentimos mais injustiçados, porque nos sentimos mais autorizados a julgar, a ser cruéis. Quanto mais sentimos que temos todas as justificativas, mais cuidadosos devemos ser para não replicar os padrões da máquina da justiça, os pressupostos do estado carcerário, a lógica da guilhotina. Novamente, isso não justifica a falta de ação; apenas significa que devemos proceder de modo crítico precisamente quando nos sentimos mais justificados, para não assumirmos o papel de nossos opressores.

Quando nos vemos lutando contra seres humanos específicos em vez de fenômenos sociais, torna-se mais difícil reconhecer os modos como nós mesmos participamos nesses fenômenos. Externalizamos o problema como algo fora de nós mesmos, personificando-o como um inimigo que pode ser sacrificado para nos purificarmos simbolicamente. No entanto, o que fazemos às piores pessoas, acabará sendo feito a todas nós.

Como um símbolo de vingança, a guilhotina nos estimula a imaginar-nos em meio a um julgamento, ungidos com o sangue dos pecadores vilões. A economia cristã da justiça e da condenação é essencial para este quadro. Em vez disso, se usarmos a guilhotina para simbolizar algo, ela deve nos lembrar do perigo de nos tornarmos o que odiamos. O melhor seria poder lutar sem ódio, a partir de uma crença otimista no tremendo potencial da humanidade.

Muitas vezes, tudo o que é preciso para deixar de odiar uma pessoa é conseguir fazer com que seja impossível para ela representar qualquer tipo de ameaça para você. Quando alguém já está sob seu poder, é indiferente matá-lo. Este é o momento crucial para qualquer revolução, o momento em que os revolucionários têm a oportunidade de se vingar gratuitamente, de exterminar em vez de simplesmente derrotar. Se eles não passarem neste teste, sua vitória será mais vergonhosa do que qualquer fracasso.

O pior castigo que alguém poderia infligir àqueles que nos governam e nos policiam hoje seria obrigá-los a viver numa sociedade em que tudo o que fizeram é considerado vergonhoso — para eles terem que se sentar em assembleias onde ninguém os ouve, continuarem a viver entre nós sem quaisquer privilégios especiais, com plena consciência do dano que causaram. Se vamos fantasiar sobre alguma coisa, vamos fantasiar sobre tornar nossos movimentos tão fortes que dificilmente teremos que matar alguém para derrubar o Estado e abolir o capitalismo. Isto é muito mais valioso para nossa dignidade como partidárias e partidários da libertação de todas as pessoas.

É possível ser comprometido com a luta revolucionária por todos os meios necessários sem considerar a vida como uma coisa descartável. É possível abandonar o moralismo hipócrita do pacifismo sem com isso cultivar uma sede cínica por sangue. Precisamos desenvolver a capacidade de exercer a força sem nunca confundir o poder sobre os outros com o nosso verdadeiro objetivo, que é o de criar coletivamente as condições para a liberdade de todos.

“Pois que o homem seja liberto da vingança: eis para mim a ponte para a mais alta esperança e um arco-íris após longas tempestades.”

- Friedrich Nietzsche (ele mesmo não sendo um partidário da libertação, mas um dos principais teóricos dos perigos da vingatividade)

Comunardes queimando a guilhotina como “instrumento servil da dominação monarquista” aos pés da estátua de Voltaire em Paris, 6 de abril de 1871.

No lugar da Guilhotina

Obviamente, não fazer sentido apelar para a natureza nobre dos nossos opressores até que tenhamos sucesso em tornar impossível que eles se beneficiem com nossa opressão. A questão é como realizar isso.

Defensores dos Jacobinos vão protestar que, em algumas circunstâncias, pelo menos algum derramamento de sangue foi necessário para promover a causa revolucionária. Praticamente todos os massacres revolucionários na história têm sido justificados sobre as bases da necessidade — é dessa forma que as pessoas sempre justificam massacres. Mesmo se algum derramamento de sangue fosse necessário, isso ainda não é desculpa para cultivar sede por sangue e arrogância como valores revolucionários. Se nós queremos impor a força coercitiva de forma responsável quando não há outra escolha, devemos cultivar uma aversão à ela.

Assassinatos em massa alguma vez nos ajudaram a promover nossa causa? Sem dúvida, as comparativamente poucas execuções que anarquistas realizaram - como o assassinato do clero pró-fascista durante a Guerra Civil Espanhola — permitiram aos nossos inimigos nos difamar sob os piores pontos de vista, mesmo quando eles são responsáveis por dez mil vezes mais assassinatos. Ao longo da história, reacionários tem sempre mantido revolucionários tendenciosamente sob dois pesos e duas medidas, perdoando o Estado por assassinar civis aos milhões enquanto criticam severamente insurgentes pelo simples fato de quebrar uma janela. A questão não é se eles nos fizeram popular, mas se eles tem lugar em um projeto de libertação. Se procuramos transformação em vez de dominação, devemos avaliar nossas vitórias de acordo com uma lógica diferente daquela da polícia e dos militares que confrontamos.

Isto não é um argumento contra o uso de força. Em vez disso, é uma questão sobre como empregar força sem criar novas hierarquias, novas formas de opressão sistemática.

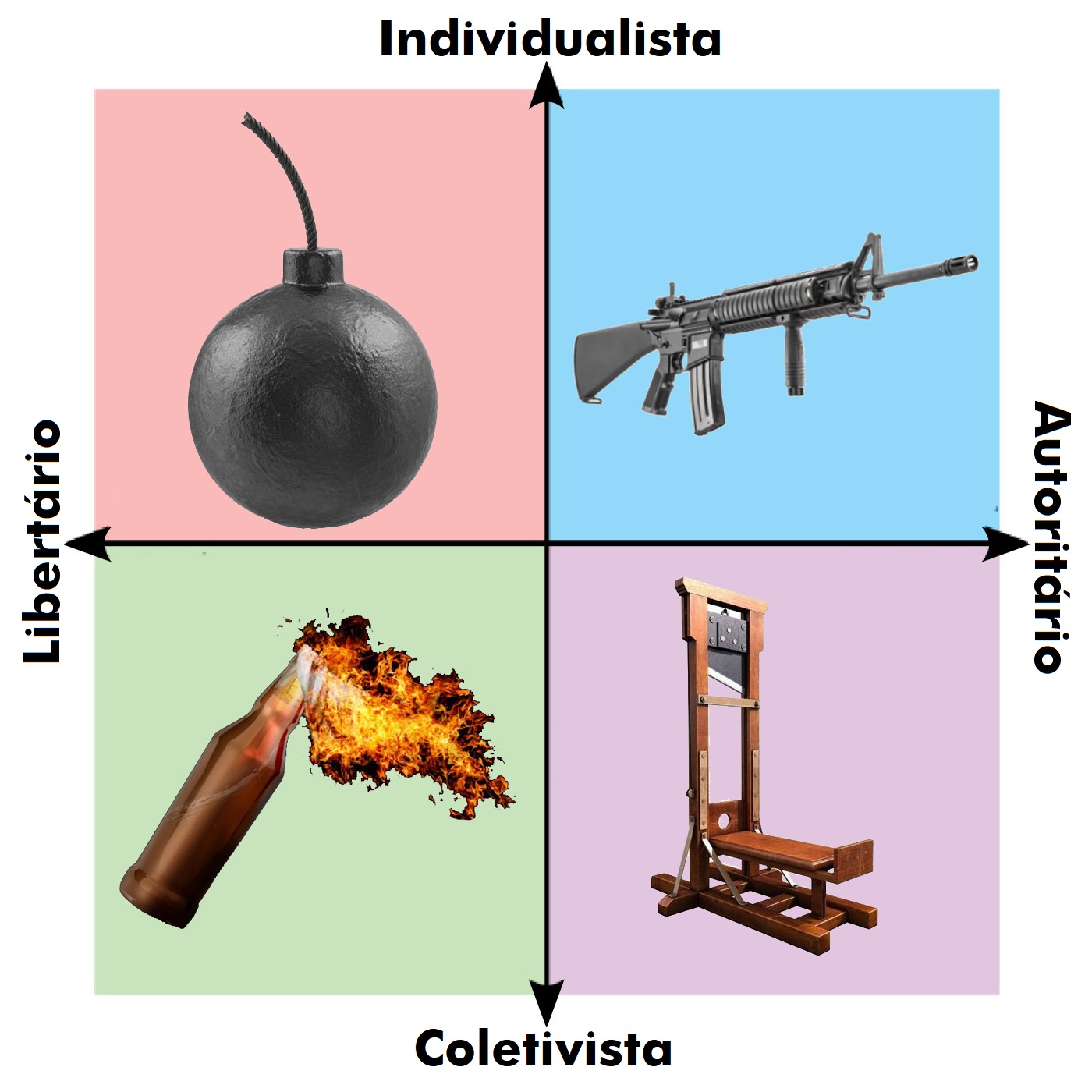

Uma taxonomia da violência revolucionária.

A imagem da guilhotina é propaganda para o tipo de organização autoritária que pode valer-se de tal ferramenta. Toda ferramenta implica uma forma de organização social que é necessária para empregá-la. Em suas memórias, Bash the Rich (Esmague os Ricos), Ian Bone, veterano do tabloide Classes War cita o membro da Angry Brigade John Barker no que se refere a “molotovs são mais democráticas que dinamite”, sugerindo que devemos analisar cada ferramenta de resistência em termos de como ela estrutura o poder. Criticando o modelo de luta armada adotado por grupos hierárquicos autoritários na Itália dos anos 1970, Alfredo Bonanno e outros inssurecionalistas enfatizaram que libertação só pode ser obtida por métodos de resistência horizontais, descentralizados e participativos.

“É impossível fazer a revolução apenas com a guilhotina. A vingança é a antessala do poder. Qualquer pessoa que queira vingança precisa de um líder. Um líder que os conduza à vitória e restaure a justiça lesada.”

-Alfredo Bonanno, O Prazer Armado

Juntos, uma turba em revolta pode defender uma zona autônoma ou exercer pressão nas autoridades sem a necessidade de uma liderança central hierárquica. Quando isso se torna impossível — quando a sociedade se divide em dois lados distintos que estão completamente preparados para eliminar um ao outro por meios militares — já não se pode mais falar de revolução, apenas de guerra. A premissa da revolução é que subversão pode se espalhar através das linhas da inimizade, desestabilizando posições fixas, minando as lealdades e suposições que respaldam a autoridade. Nós nunca devemos nos apressar para fazer a transição da efervescência revolucionária para a guerra. Fazer isso em geral encerra possibilidades em vez de expandi-las.

Como uma ferramenta, a guilhotina assume que é impossível transformar as relações com o inimigo, apenas eliminá-lo. Além disso, a guilhotina assume que a vítima está completamente sob o poder das pessoas que a empregam. Em contraste com os feitos de coragem coletiva que vimos pessoas alcançarem em revoltas populares com tremendas desvantagens, a guilhotina é uma arma para covardes.

Ao recusar a matança de inimigos à granel, mantemos aberta a possibilidade de que eles possam um dia se juntar ao nosso projeto de transformar o mundo. Auto-defesa é necessária, mas onde for possível, devemos assumir o risco de deixar nossos adversários vivos. Não fazer isso garante que nós não seremos melhores do que o pior deles. De uma perspectiva militar, isso é uma deficiência; mas se realmente aspiramos à revolução, esse é o único caminho.

https://twitter.com/HistoryMuppet/status/1108167839637225472

Libertar, não Exterminar

“Dar esperança aos muitos oprimidos e medo aos opressores, essa é a nossa tarefa; se nós fizermos a primeira coisa e dermos esperança aos muitos oprimidos, os poucos opressores deverão se assustar com essa nova esperança. Ou seja, nós não queremos assustá-los; Não é vingança o que queremos para as pessoas pobres, mas felicidade; de fato, qual vingança poderia quitar todos os milhares de anos dos sofrimentos dos pobres?”

-William Morris, “How We Live and How We Might Live”

Então nós repudiamos a lógica da guilhotina. Nós não queremos exterminar nossos inimigos. Não pensamos que a maneira de criar harmonia é subtrair do mundo todos que não compartilham da nossa ideologia. Nossa perspectiva é de um mundo onde caibam muitos mundos, como o Subcomandante Marcos colocou — um mundo no qual a única coisa que é impossível é dominar e oprimir.

Anarquismo é uma proposta para todas as pessoas no que diz respeito à forma como podemos melhorar as nossas vidas — trabalhadoras e desempregados, pessoas de todas as etnias, gêneros e nacionalidades — ou sem etnia, gênero e nacionalidade —, pobres e bilionários da mesma forma. A proposta anarquista não é sobre colocar os interesses de um grupo existente contra os de outro: não é uma forma de enriquecer os pobres às custas dos ricos, ou de empoderar uma etnia, nacionalidade ou religião às custas de outras. Toda essa forma de pensar é parte do que estamos tentando escapar. Todos os “interesses” que supostamente caracterizam as diferentes categorias de pessoas são produtos da ordem vigente e devem ser transformados junto com ela, não preservados ou usados para ser apelativo ao público.

Da nossa perspectiva, mesmo as mais altas posições de riqueza e poder disponíveis na ordem existente são inúteis. Nada que o capitalismo e o Estado tenham a oferecer tem algum valor para nós. Propomos uma revolução anarquista baseada no argumento de que ela iria finalmente satisfazer os anseios que a ordem social dominante nunca satisfará: o desejo de ser capaz de prover para nós e para quem amamos sem ter que fazer isso às custas de outras pessoas, o desejo de ver nosso valor como resultado de nossa criatividade e nosso caráter, e não do quanto de lucro podemos gerar, o desejo de estruturar nossas vidas em torno do que é profundamente alegre e não de acordo com os imperativos da competição.

Nós propomos que todas as pessoas vivas agora nesse mundo poderiam conviver — se não bem, pelo menos melhor — se não fôssemos forçadas a competir por poder e recursos no “jogo de soma zero” da política e economia.

Deixe para os racistas, anti-Semitas e outros intolerantes que descrevem o inimigo como um tipo de pessoa, personificar tudo que eles tem medo como o Outro. Nosso adversário não é um tipo de ser humano, mas a forma de relação social que impõe antagonismo entre pessoas como o modelo fundamental de política e economia. Abolir a classe dominante não significa guilhotinar todos que atualmente possuem um iate ou cobertura; significa tornar impossível para qualquer pessoa exercer poder coercitivo sistematicamente sobre qualquer outra. Assim que isso se tornar impossível, nenhum iate ou cobertura ficará vazio por muito tempo.

Com relação aos nossos adversários imediatos — os seres humanos específicos que estão determinados a manter a ordem prevalente a qualquer custo — nós queremos derrotá-los, não exterminá-los. Não importa o quão egoístas e predatórios eles aparentem ser, pelo menos alguns dos seus valores são similares aos nossos, e a maioria dos seus erros — como os nossos — surgem de seus medos e fraquezas. Em muitos casos, eles se opõem às propostas da Esquerda justamente por conta de suas incoerências — como por exemplo, a ideia de promover uma comunhão entre toda humanidade por meio da coerção violenta.

Mesmo quando estamos em meio a um confronto físico com nossos adversários, devemos manter uma profunda fé no potencial deles, pois esperamos viver relações diferentes com eles um dia. Como aspirantes a revolucionários, esta esperança é nosso recurso mais precioso, a base de tudo que fazemos. Se a mudança revolucionária deve ser propagada pela sociedade e pelo do mundo, aqueles que enfrentamos hoje terão de lutar ao nosso lado amanhã. Não pregamos conversão pela espada, nem imaginamos que vamos persuadir nossos adversários em uma competição de ideias abstratas. Pelo contrário, pretendemos interromper as formas como o capitalismo e o estado se reproduzem atualmente, demonstrando as virtudes da nossa alternativa de forma inclusiva e contagiosa. Não existem atalhos quando se trata de mudanças duradouras.

Precisamente porque algumas vezes é necessário empregar força em nossos conflitos com os defensores da ordem dominante, é especialmente importante que nunca percamos de vista nossas aspirações, nossa compaixão e nosso otimismo. Quando nos obrigam a usar de força coercitiva, a única justificativa possível é que é um passo necessário para a criação de um mundo melhor para todos — incluindo nossos inimigos, ou pelo menos suas crianças. De outra forma, corremos o risco de nos tornar os próximos Jacobinos, os próximos corruptores da revolução.

“A única vingança real que poderíamos ter seria, por nossos próprios esforços, conduzir a nós mesmos rumo à felicidade.”

— William Morris, em resposta a pedidos de vingança pelos ataques policiais nas manifestações da Praça Trafalgar.

Estátua de Voltaire aplaude a queima da guilhotina durante a Comuna de Paris.

Apêndice: Os Decapitados

A guilhotina não encerrou sua carreira com a conclusão da primeira Revolução Francesa, nem quando foi queimada na Comuna de Paris. De fato, ela foi usada na França como forma do estado levar a cabo a pena capital até 1977. Uma das últimas mulheres guilhotinadas na França foi executada por promover abortos. Os Nazistas guilhotinaram cerca de 16.500 pessoas entre 1933 e 1945 – o mesmo número de pessoas assassinadas durante o pico do Terror na França.

Algumas vítimas da guilhotina:

- Ravachol (nascido François Claudius Koenigstein), anarquista.

- Auguste Vaillant, anarquista.

- Emile Henry, anarquista.

- Sante Geronimo Caserio, anarquista.

- Raymond Caillemin, Étienne Monier and André Soudy, todos participantes anarquistas do então chamado Bando Bonnot

- Mécislas Charrier, anarquista.

- Felice Orsini, que tentou assassinar Napoleão III

- Christoph Probst, Hans e Sophie Scholl — membros da Die Weisse Rose (A Rosa Branca), uma organização jovem anti-Nazi clandestina ativa em Munique entre 1942-1943.

Emile Henry.

Sante Geronimo Caserio.

André Soudy, Edouard Carouy, Octave Garnier, Etienne Monier.

Hans e Sophie Scholl e Christoph Probst.

“Eu sou anarquista. Nós fomos enforcados em Chicago, eletrocutados em Nova York, guilhotinados em Paris e estrangulados na Itália, e eu irei com os meus camaradas. Eu me oponho ao seu governo e à sua autoridade. Que caiam todos eles. Faça o seu pior. Vida longa à Anarquia.”

– Chummy Fleming

Leituras Complementares

The Guillotine At Work, GP Maximoff

I Know Who Killed Chief Superintendent Luigi Calabresi, Alfredo M. Bonanno

Critique’s Quarrel with Church and State, Edgar Bauer

-

Como relatado no jornal oficial da Comuna de Paris:

“Na quinta-feira, às nove da manhã, o batalhão 137, pertencendo ao décimo primeiro distrito, foi à Rua Folie-Mericourt; eles requisitaram e levaram a guilhotina, quebraram a horrenda máquina em pedaços, e queimaram-na para os aplausos da imensa multidão.

“Eles queimaram-na aos pés da estátua do defensor de Sirven e Calas, o apóstolo da humanidade, o precursor da Revolução Francesa, aos pés da estátua de Voltaire.” ↩

-

Como já discutimos anteriormente, fetichizar “o império da lei” frequentemente serve para legitimizar atrocidades que de outra forma seriam percebidas como pavorosas e injustas. A História mostra de novo e de novo como governos centralizados podem perpetrar violência numa escala muito maior que qualquer coisa que surja no “caos desorganizado”. ↩

-

De forma nojenta, pelo menos um colaborador da revista Jacobin tem tentado reabilitar esse precursor dos excessos stalinistas, fingindo que uma religião estatal poderia ser melhor que ateísmo autoritário. A alternativa tanto às religiões autoritárias quanto às ideologias autoritárias, que promovem Islamofobia e similares, não é a imposição de uma religião por um estado autoritário, mas a construção de solidariedade de base em torno das linhas políticas e religiosas de defesa da liberdade de pensamento. ↩